《杀生》中的恐惧与救赎:恐艾者的心路历程

黄渤主演的《杀生》中,牛结实以天不怕地不怕的姿态出现在观众面前,最终却在全村人编织的谎言中走向生命的终点。与肉体的终结相比,心理层面的毁灭似乎更为绝望,因为它揭示了强烈求生欲一点点消失的过程,是心灵在痛苦中凌迟的煎熬。这种矛盾中的人生,对许多人来说可能缺乏共鸣,但对于恐艾者来说,却感同身受。

恐艾者,他们生活在社会的边缘,每天与恐惧为伴,不断与内心的莫须有恐惧对抗。这种恐惧仅来自于一个对象——艾滋病(HIV)。百度贴吧的恐艾吧,成为他们寻求帮助和共鸣的地方。

恐艾吧的关注人数从2019年的9.3万增长至2020年的12万,发帖量也相应增长。这些数字背后,是恐艾者们在极度恐惧中挣扎的真实写照。他们因各种原因,如不洁性经历、职业暴露或输血接触等,产生了对艾滋病的强烈恐惧。这种恐惧不仅影响着他们的日常生活,更在夜深人静时,如同附骨之蛆般侵蚀着他们的内心。

每个在恐艾吧发布的帖子,都是一场自我救赎的过程。发帖者用近乎哀求的方式,希望网友们能分析“中奖”的概率,以寻求一丝安慰。而“放心”、“不会有事的”这些回复,对他们来说,如同中五百万般令人欢欣。

医学上将这类人定义为恐艾者,他们的临床表现被判定为心理疾病(恐艾症):一种对艾滋病的强烈恐惧,并伴随焦虑、抑郁、强迫、疑病等多种心理症状和行为异常。这种恐惧不会随时间轻易消失,反而会在时间的推移中吞噬他们,最终可能导致抑郁症,葬送一生。

恐艾者面临的不仅是艾滋病本身的恐惧,还有社会对艾滋病的污名化。艾滋病被等同于脏,使得恐艾者在面对恐惧的同时,还要承受来自社会的偏见和压力。尽管有一部分恐艾者是因为生活不检点而陷入恐艾,但也有一部分人是因为遭遇不幸,如遇人不淑、职业暴露或输血接触等,他们承受了本不应该承受的痛苦和压力。

与恶意感染者同样可恶的,是那些以关心为名,实则心怀叵测的看客群体。他们的一句话、一条评论,都可能摧毁恐艾者的心理防线,将他们推向深渊。因此,当恐艾者确认HIV为阴性时,应该珍惜这份重来的机会,认真经营余下的人生。

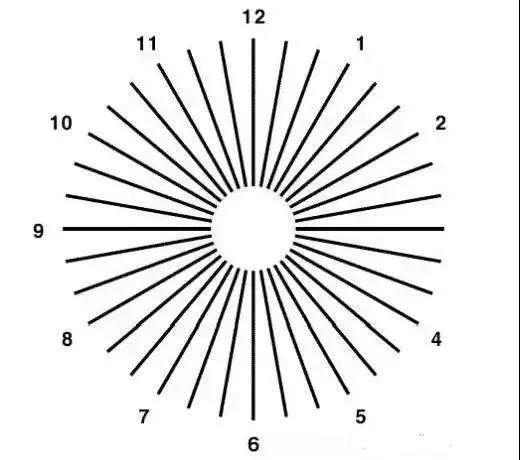

最后,我们要牢记关于HIV的相关知识。不要纠结于高危性行为的概率问题,因为作用在个体身上只有0和100%的区别。艾滋病有窗口期,但随着试剂的普及,窗口期已经缩短。如果不放心,可以在最后一次高危性行为后三个月进行检测,如果三个月确认阴性,则没有感染艾滋。此外,艾滋病有后悔药——阻断药,如发生高危性行为,应立即联系所在地的疾控中心或传染病医院,72小时内吃阻断药可以有效阻止HIV病毒。

人生中的大部分时间都是孤独的,只有守住那些孤独的岁月,我们才能遇见更好的自己。希望每个人都能在孤独中找到力量,勇敢地面对生活中的挑战。

转载请注明来自天地五谷坊食疗养生网,本文标题:《贴吧里12万自我诊断的恐艾者:医生说我已经排除HIV,可是我不信 》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号