心理学家曾奇峰在其著作《幻想即现实》中探讨了抑郁症的根源。他认为,尽管环境刺激因素如人际关系冲突、失恋、考试失败、亲人离世等是抑郁症的诱因,但真正的内在原因是人格特点。

从深层心理学角度看,抑郁症患者的人格结构中存在一个严厉的惩罚者,不断对其言行进行指责和惩罚。这种自我攻击导致患者自责、自罪,缺乏价值感和活力。

因此,完善人格基础几乎是治愈抑郁症的必经之路。

对于焦虑症,存在主义心理学认为,焦虑是个体在感受到生命威胁时产生的不安反应。这种威胁可能指向身体,如新冠疫情期间的“疑病症”或死亡带来的焦虑;也可能直接指向心灵,如对未来的迷茫,对工作和生活的无意义感。

更常见的情况是,你认为能够赋予你存在意义的事物面临危机,如爱情、理想追求,以及在社会意义上的成功。

当存在意义受到威胁时,你会产生一系列反应。从这个角度看,焦虑是你为对抗生命的虚无而付出的努力。

除了心理成因外,生理因素也不容忽视:

遗传基因。如果你的父母患有焦虑症,那么你患焦虑症的风险也较高。若一级亲属存在惊恐障碍,你患惊恐障碍的风险将较常人高出3 - 5倍。焦虑障碍的遗传度达 30% - 67%。研究人员已确定数个焦虑障碍的候选基因,但特定的遗传易感基因尚未找到。

神经递质失衡与大脑功能紊乱。焦虑症会导致脑脊液、血和尿液中肾上腺素代谢产物增多,脑内的神经营养因子BDNF的血浆水平显著降低。此外,大脑的边缘系统(杏仁核和脑岛,与情绪相关的脑区)在处理情绪刺激时会过度活跃;与司职抑制功能的脑区(内侧前额叶皮层)的连接性亦处于异常状态。

对于有条件的患者,心理咨询是不可或缺的。它能帮助你少走弯路,快速找到问题的根源。

我曾接触一位来访者,他常常拖延,面对问题时犹豫不决。他感到自媒体能盈利,却迟迟未能付诸行动。当自媒体行业兴起时,他即便想要行动,也不知如何是好。生活中的种种事情一直困扰着他。

焦虑的人往往陷入沉思,各种糟糕的想法不断浮现。最佳的应对方式是立即行动,去做点什么。例如,将想做的事情罗列成清单,然后付诸行动。

让哲学家思考人类终极问题,而我们则关注日常生活中的饮食起居。

此外,坚持冥想或正念也是很好的方法。人在焦虑时,容易陷入消极想法的循环中,像踩着转轮的小老鼠,逃而不能。许多研究证实,在这种情境下,冥想会有帮助。

冥想的目的是关注身体的感觉,并将注意力集中在当下。比如,关注呼吸,关注脑海中浮现的念头。想象面前有一个传送带(或铁轨),当有念头冒出来时,将其打包放在传送带上,让它走掉;下一个念头冒出,同样打包、放在传送带上,让它走掉。周而复始。

但请记住,这一切必须坚持,不是一两天就能看到效果。从每天练习1到5分钟开始,感受集中在三次呼吸上的感觉;在日程表上定好规律的时间来做冥想,即使只有5分钟也行,保持练习的规律,让它成为你一天里很自然的事情。你可以在早上刚醒或睡前觉得焦虑的时候,做身体扫描的冥想;或白天焦虑发作时,做放松冥想;找到自己喜欢的冥想方式。如果你喜欢运动,可以选择步行冥想、瑜伽,或花些时间在大自然中走走,好好沉浸在真实的周围环境中。如果你喜欢休息,那就做做深呼吸练习,试试听听双耳节拍。

学会休息同样重要。很多人觉得抑郁和焦虑时什么也干不了,最终觉得自己像废人一样。其实,抑郁和焦虑是让你学会休息的机会。如果此时你过度疲劳或强迫自己振作,不仅对病情毫无帮助,反而会加剧痛苦。

休息能让你内心的压力得到释放,也有助于焦虑的恢复。有的治疗技术会让患者在冥想状态下,回忆或想象一个让自己感到舒适、安全、快乐的环境/情境,这个环境可能是你小时候居住的房子、山清水秀的野外,或是年幼时好朋友的家,甚至是你想象出来的,让你感到舒服和快乐的环境。

最后,运动是每个患上心理疾病的患者都需要拿起的重要武器。许多心理问题的人通过运动帮助自己恢复正常。

一项长达26年的研究综述表明,运动不仅能在短期内让人心情舒畅,从长远角度看,它也能预防抑郁症状的发作。而且,运动会促进多巴胺的分泌,对情绪的调节也有很强的帮助作用。

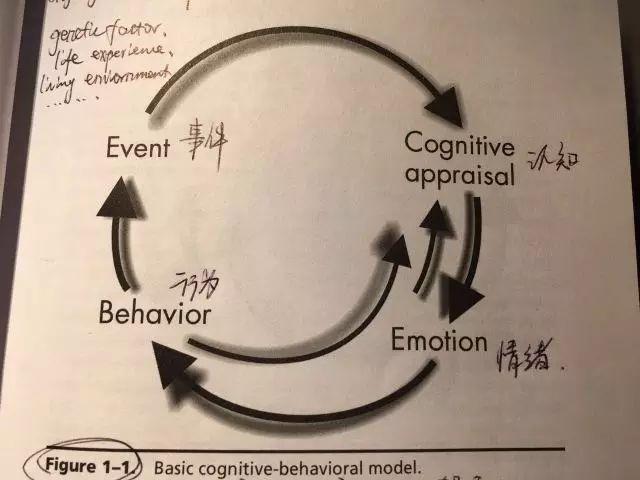

这里我要强调一点,对于没有耐心接受动力学心理治疗的患者,认知疗法是一个非常好的工具。

焦虑的人常常将头晕误以为晕倒,心跳快误认为是心脏病发作。英国心理学家大卫·克拉克指出,之所以会有惊恐发作,是因为人们误解了某些生理感受的意义,过于悲观。其实,这些生理感受并无危险,是安全的。恐惧症患者特别关注与恐惧有关的信息,能很清楚地感觉到与恐惧有关的症状,而且这些症状一出现,他们就特别害怕。

与正常人相比,恐惧症患者更容易将模糊的生理信息视为危险的信号。

例如,一个害怕坐电梯的人可能对电梯有恐惧心理。不合理的想法会将电梯与死亡联系起来,他们会觉得只要坐电梯就可能出事。

合理的想法应该是:我听说过谁被困在电梯里了?他是不是今天还被困在电梯里?哪有被困在电梯里的人会一直困在那的。有实证研究表明,在情感性疾病(如抑郁症、焦虑症)、进食障碍、物质滥用等方面,认知行为疗法(CBT)与其他治疗方法相比,具有见效快、价格低的优势。

《伯恩斯新情绪疗法》

这本书没有过多冠冕堂皇的大道理,也没有长篇累牍的复杂理论,只是用一个个灵活生动的案例,教你在4周内,用22个简单有效的原则和技巧,学习如何与负面情绪和谐相处。

《焦虑症的自救》

这本书我多次推荐,因为它实在太有用了。作者不仅是精神病学专家,还亲身经历过焦虑症,所以理论通俗易懂,读完一定会让你感谢我。

罗洛·梅《焦虑的意义》;卡伦·霍妮《我们时代的神经症人格》

这两本书专业性较强,作者也都有着深厚的心理治疗背景,如果你对焦虑症的产生原因有兴趣,可以深入阅读。

《拥抱那只黑狗:抑郁疗愈指南》

在本书中,汪瞻医生通过大量心理学研究揭示了抑郁是如何让人深陷痛苦、无法自拔的。他列举了14种循证心理疗法和3类亲友能提供的干预指导,帮助你了解抑郁,改善情绪。此外,书中还收录了7位抑郁康复者的采访,通过他们的声音展现这段复杂、真实的疗愈之旅。

《当下的力量》

《当下的力量》是一本灵性启发类书籍,我在被强迫思维困扰时遇到了它。它并没有太多打鸡血式的教育,更多的是让你看到你和你头脑之间的关系。

其中有句话至今还深刻影响着我:“你的头脑并不是你,而你却总是认同于它。大脑有时候会欺骗你。”

人在痛苦时习惯用头脑思考解决问题,但面对一些深层次的问题,如焦虑、强迫抑郁时,“解决”似乎并非明智之举。相反,我们可以放下头脑评判,尊重感受,从而带来更不一样的体验。

作者一直提及一个词“洞察者”,即我们可以放下头脑思维,直接回归观察者身份,看待自己内心到底发生了什么,这样更能直观看清自己。

《被讨厌的勇气》

我觉得《被讨厌的勇气》是一本被低估的书,它在豆瓣上的评分高达8.6,却让无数人从中得到疗愈和救赎。

作者通过让一个青年学者和大师之间对话的方式,将心理学家阿德勒的思想体系表达出来。

阿德勒是一位能够让人看到“阳光”的心理学家,他与弗洛伊德的“决定论”不同,强调人的意义是自己赋予的。他认为过去怎么样并不重要,重要的是你如何看待过去。

这本书让无数自卑和讨好型人格找到了“答案”,其中一个观点非常启发我。他认为人之所以痛苦是因为我们希望让所有人喜欢。

解决痛苦的办法是不再追求所有人的认同,他还提出了一个概念——「课题的混淆」。

例如,你看到朋友伤心,你可能也会因此难过。这时,他提出两个人的“课题”分别是什么,你在这件事的课题是“我安慰朋友”,但记住你并不是要为他的伤心负责。

许多人因为自责不能让朋友开心而迷茫,但要知道朋友能否开心是他的课题,你只需要做好自己的就好。

这样的观点让许多莫名其妙的痛苦减少。犹太人有句俗语:“倘若自己都不为自己活出自己的人生,那还有谁会为自己而活?”

转载请注明来自天地五谷坊食疗养生网,本文标题:《我治疗过的1000位焦虑抑郁患者,总结出他们痊愈的规律供你选择 》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号